Mónica Risi, Lucía Ginocchio, Alejandra Vieira, Raffaella Cuneo, Marycielo Andamayo, Lucía Zegarra, Stephany Moreno, Jimena Torres

Introducción

Hay oportunidades que llegan en el momento justo, cuando tienen que llegar, que inspiran y emocionan desde el inicio. Eso fue lo que pasó con este proyecto para mí. Gracias al universo revisé mi correo institucional un día antes del cierre de la convocatoria. Esto fue lo que escribí:

Buenos días, no es ninguna sorpresa decir que desde el año pasado toda nuestra vida ha cambiado. La pandemia nos ha cambiado a todas y todos, nos ha afectado de manera distinta, nos ha obligado al confinamiento voluntario porque esa es la única forma de cuidarnos y de cuidar a los que queremos. Con esto, las artes escénicas se han visto afectadas en todos los sentidos. Los artistas hemos tenido que hacer lo que mejor sabemos hacer: innovar. Volcar todos nuestros conocimientos a lo virtual para sobrevivir reinventándonos día a día. Obras virtuales, talleres virtuales, seminarios por Zoom, conciertos por Facebook… y la lista es interminable. Aún estamos en camino, pero considero que todo lo recorrido ha sido bueno y un gran aprendizaje. Hace unos días, cuando llegó la convocatoria, sentí que era una oportunidad para reinventarme con algo que tanto me apasiona: ayudar por medio del arte. Tener la capacidad de mejorar el día a día de algún niño o niña con las actividades recreativas que ofrecen las artes escénicas es un logro y un tesoro. Poder hacerlo y llegar a ellos en este contexto, aunque sea virtual, tiene un doble significado. El voluntariado y trabajo social siempre han estado presentes en mi vida. Esta convocatoria me emociona en mucha maneras, especialmente por el hecho de poder ayudar a los niños de la clínica San Juan de Dios y formar parte de un equipo que, estoy segura, con mucho cariño dará lo mejor de sí en la preparación de los talleres virtuales para que por medio de ellos podamos transmitir emociones, logremos sonrisas y momentos de felicidad. La virtualidad así solo será una excusa para vernos y aprender entre todas y todos. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Adjunto mi CV donde podrán encontrar un poco más de mi trabajo como artista escénica y voluntaria.

A finales del 2020, el Departamento Académico de Artes Escénicas recibió el pedido de la Fundación Teletón para realizar talleres de artes escénicas para niñas y niños con diversidad funcional. Sus condiciones médicas los hacían más vulnerables al COVID-19, por lo cual se encontraban cumpliendo estrictamente el aislamiento social. Por ello, la fundación buscaba generar algún espacio que permita el esparcimiento y socialización de las niñas y niños, para mejorar su calidad de vida durante el encierro. Es así como se decidió realizar un taller piloto de artes escénicas virtual para las niñas y niños de la Clínica San Juan de Dios en el verano del 2021. La experiencia del piloto fue celebrada por las diferentes personas involucradas en la misma, niñas y niños, adultas y adultos; vimos esta prueba como una experiencia rica en oportunidades para el desarrollo feliz de sus participantes, y decidimos ampliar la oferta de talleres a una segunda edición que atendiera una segunda etapa para las niñas y niños que ya se habían involucrado e incluyera nuevas sesiones, divididas esta vez entre sesiones para niñas y niños de 7 a 12 años, sesiones para niñas y niños de 5 a 7 años, y sesiones para adolescentes. Esta experiencia terminó en julio del 2021 y espera continuar en el verano de 2022.

En la etapa de diseño del piloto, se trabajó con material acerca de la pedagogía teatral. Nuestra propia experiencia de trabajo con niñas y niños, y la información personalizada sobre el caso que presentaba cada niña y niño de la fundación (aquellos que fueron seleccionados para ser parte del taller), nos condujo a pensar en la búsqueda de material de soporte en temas de discapacidad e infancia, infancia y artes escénicas, y artes escénicas y discapacidad.

En primer lugar, se encontró una tesis doctoral realizada en España, cuya manera de designar la condición de esta población fue esclarecedora y es la que nos propusimos a usar en la presente experiencia. En lugar de emplear la denominación comúnmente utilizada, “personas con discapacidad”, se emplea “personas con diversidad funcional”.

Prescindiremos del concepto discapacidad por sus connotaciones negativas y su referencia a las limitaciones. Preferimos hacer hincapié como educadores en las capacidades de todas las personas, en lo que son capaces de hacer, en las características múltiples de cada individuo y en la normalización de su funcionalidad gracias a los recursos de su entorno. (Alonso, 2017, p. 31)

Alonso (2017) pone en valor los espacios donde se desarrolla arte con personas con diversidad funcional pues se trata de “la creación de un espacio para la visibilidad y la normalidad. La apuesta por normalizar lo que tradicionalmente ha estado marcado por la diferencia” (p. 252). Consideramos que esto es clave, pues alrededor de la diversidad funcional existe un halo de paternalismo que resta agencia a las personas que viven con esta condición. Visibilizar y normalizar su condición podría permitir su empoderamiento, así como aportar a la construcción de una comunidad inclusiva, que no señale la diferencia sino que la integre como parte de su esencia.

En esa línea, el trabajo de Pérez Delgado (2014) sobre arte y discapacidad en México, parte de la premisa que el arte es un derecho humano. Por ello, todas las personas han de tener la oportunidad de ser protagonistas en el arte teatral, todas y todos tienen algo que decir y deberían acceder a la preparación necesaria, las adecuaciones y los espacios para poder hacerlo. De acuerdo con Pérez Delgado, la discapacidad (para nosotros diversidad funcional) no impide expresarse con alta calidad artística, no obstante, sí requiere de espacios con las condiciones necesarias para que la práctica artística sea viable.

Si bien se suele utilizar el teatro para las personas con diversidad funcional en un marco “terapéutico”, “rehabilitador” y otros derivados del enfoque médico, resulta necesario crear espacios en donde la práctica artística se pueda dar con el fin último de esta (Pérez Delgado, 2014). El fin último, como veremos más adelante cuando hablemos de educación artística e infancia, implica desarrollar capacidades para la comprensión y expresión de uno mismo, de nuestras ideas y posibilidades, así como construir una relación con los demás y con el entorno en el cual nos desarrollamos bajo nuestros propios términos.

Para permitir la creación de espacios de práctica artística para personas con diversidad funcional, es necesario comprender las implicancias de la misma y que se visibilicen aquellas experiencias que desde la discapacidad interrogan a la “normalidad” en el arte (Pérez Delgado, 2014). Es decir, es necesario que pongamos en tela de juicio la forma establecida o “normal” de realizar la práctica artística, en nuestro caso la práctica escénica.

Desde los estudios de la teatralidad es necesario dirigir la mirada a las discapacidades, porque a la vez es mirarnos a nosotros mismos. Partiendo de la filosofía del teatro, del derecho de toda persona a ser artista; un teatro [es] como acontecimiento ontológico: “el poner un mundo/mundos a vivir (mundo de la discapacidad), contemplar esos mundos, co-crear” (Dubatti, 2011, p. 29-31) esos mundos que en apariencia son inexistentes. El teatro en tanto producto cultural establece una relación dialógica con la sociedad retroactuando y transformándose, aporta al cambio cultural y al devenir histórico. (Pérez Delgado, 2014, p. 237)

De acuerdo con esta cita, es necesario que se generen espacios que permitan la creación del imaginario, ya que las artes, como el teatro y otras producciones culturales, reflejan y transforman la realidad social, en este caso, la realidad de la diversidad funcional.

En el contexto de la pandemia mundial, se ha hecho evidente la situación de privilegio que beneficia solo a ciertos grupos en detrimento de otros, lo cual genera una creciente desigualdad respecto al ejercicio de derechos de algunas poblaciones. Una de las poblaciones que se encuentra en esta posición de desamparo, es el grupo de personas con diversidad funcional. En Perú, el 10.4% de la población nacional vive con alguna discapacidad, es decir, 1 de cada 10 peruanas o peruanos (Díaz, 2019). Entre los derechos que no están garantizados para esta población, está el derecho básico a la cultura.

No es información nueva que, en el Perú, las personas con discapacidad viven una fortísima exclusión social y no cuentan con las condiciones e infraestructura mínima que garantice sus derechos, menos aún, su bienestar, lo cual perpetúa, en muchos casos, una condición de pobreza. Personas inteligentes, creativas, sensibles y capaces son excluidas del sistema educativo por falta de oferta especializada, entonces se merma su desarrollo en una etapa crucial, se abandona el esfuerzo de levantarlos en la etapa de socialización, y luego se carece de iniciativas sofisticadas para crear oportunidades laborales dignas y para descubrir su vocación. Una reducida población sin embargo, accede en las ciudades a tratamiento terapéutico gracias a la existencia de programas con especialistas de la Clínica San Juan de Dios y el apoyo de los recursos de la Fundación Teletón, y es con esta población que tuvimos la suerte de trabajar para generar experiencias que nos informen acerca de las verdaderas capacidades de este décimo de nuestra población.

Ya la sensibilidad está despierta para entender que estas niñas y niños no solo tienen derecho a terapias, sino además a condiciones que les permita una vida digna con la garantía plena de sus derechos. El problema que permanece es cómo lograr esto. Se conoce poco acerca de los medios más efectivos para insertar a un individuo con cualquiera de estas características en el mercado laboral, prueba de ello es que a pesar de que el 80% de la población con discapacidad a nivel mundial se encuentra en edad laboral, la mayor parte se encuentra en una situación de pobreza. En el Perú, esta situación no es distinta. La falta de información acerca de lo que mejor atiende las necesidades de esta población es el candado que nos condena a permanecer encadenados por siempre. Sin la información ni investigación adecuada, resulta complejo movilizar recursos a favor de esta población.

¿Cuánto cambiaría, por ejemplo, la inversión pública en infraestructura a favor de las personas con discapacidad si el Ministerio de Economía tuviera cifras duras que pongan en evidencia el porcentaje del PBI perdido gracias al estancamiento de un décimo de su población?

Pero lo que nos concierne a nosotros, desde el arte, es el individuo en tanto es humano y no agente de producción. Lo que nos concierne es todo aquello que lo hace sentirse uno mismo, lo empodera, lo activa, lo fortalece. Junto con la conciencia de un mundo con menos privilegios y mayor inclusión, ha llegado el momento de priorizar la necesidad de investigar experiencias en donde las y los niños puedan construir un sentido de ciudadanía desde el principio de su proceso de socialización. Experiencias que le permitan generar confianza en sí mismos y su entorno al entregarle evidencia de que ella o él también puede despertar un sentido de pertenencia, conocer su propia e infatigable voluntad para avanzar, acceder a la información necesaria para disfrutar de recursos e infraestructura, expresar su voz, compartir las perspectivas de su experiencia, y claro está, ejercer su vocación.

En las investigaciones que revisamos se demuestra que la visión holística que tiene la educación artística del individuo, en tanto ser biológico, social, y cultural, provee a quienes participan de ella con herramientas y experiencias que remueven obstáculos en el camino del individuo hacia el descubrimiento de su propia identidad, vocación y sentido de satisfacción. Un taller de artes escénicas diseñado, con el propósito de generar vínculos positivos que permitan la resiliencia y el buen desarrollo de una persona con discapacidad, es un espacio que alimenta el camino de este individuo a construirse una vida digna.

Como lo dicen Gathoo, Sathe, y Mohod en su investigación para la Universidad de Mumbai, acerca del caso de la organización Natyashala de artes escénicas dedicada a la inclusión social en la India, existen suficientes pruebas ya para demostrar que la discapacidad es solo “una cuestión de percepción. (…) Si puedes hacer tan solo una cosa muy bien, eres de necesidad para alguien” (p. 1). La discapacidad como concepto, entonces, pasa a dejar de ser algo que define a la condición humana “un término paraguas para crear impedimentos, limitar actividades y restringir participaciones”, y nos brinda la posibilidad de crear conciencia acerca de la necesidad que tenemos de cuidar a todos y cada individuo de nuestro entorno.

Desde las artes escénicas se puede definitivamente ofrecer una mirada que potencie esta imagen del individuo como aquel que ejerce su voluntad para abrirse un camino propio, y que para ello requiere, en sus primeros años, y durante la primera etapa de su socialización de procesos que ponen como prioridad el empoderamiento, la expresión genuina, la expresión crítica y la capacidad de ordenar estéticamente las ideas y experiencias del individuo en tanto ser humano.

Gathoo, Sathe y Mohod (2016) concluyeron que las artes performativas construyen autoestima y confianza, que son herramientas muy valiosas para afrontar los diversos retos de la vida, las cuales son necesitadas especialmente por las personas con diversidad funcional (p. 120). Sobre todo, si tomamos en cuenta que la estructura del mundo no está en función de ellas y ellos. Asimismo, mencionan que las artes alientan la socialización, la cual puede ser compleja para las personas con diversidad funcional. El desarrollo artístico brinda la posibilidad de compartir la voz, la visión del mundo y las capacidades de cada quien a través de diversos medios de expresión (p. 121). Las y los autores exponen que la metodología de las artes utiliza estrategias lúdicas que implican entretenimiento y placer en el aprendizaje, las cuales son experiencias positivas que fortalecen las competencias emocionales necesarias para el desarrollo de todo ser humano en el futuro.

Entonces, a través de las artes escénicas la o el infante puede conocer y exteriorizar su mundo interior, liberando tensiones y resolviendo conflictos personales, influyendo directamente en la superación de situaciones adversas que estén experimentando, produciendo un desahogo emocional que, de ser reprimido en ocasiones, puede convertirse en agresión (Silvera, 2017). “Estas resultan idóneas para que las niñas y niños fortalezcan desde estas estrategias artísticas sus capacidades para ser resilientes, al permitirles expresar emociones e impresiones” (Silvera, 2017, p.124).

Metodología

Esta investigación se define como una investigación artística (investigación-creación), es decir, una investigación en la que la práctica artística toma un lugar central. Consideramos que nuestra labor como artistas escénicas comprende también a la pedagogía; es así que nuestra práctica artística se viene desarrollando en los talleres con niños y niñas, en donde diferentes disciplinas de las artes escénicas se integran para generar una experiencia significativa para cada uno de los y las participantes.

La investigación basada en la práctica artística pone en valor el lugar y el rol de la investigadora/creadora que no se diferencia de su objeto de estudio; sino cuya subjetividad interviene en cada parte del proceso. Esto, además de revelar un aspecto epistemológico de la investigación artística, nos sitúa en un marco ético importante: en esta investigación no somos personas que investigan a otras personas, sino que nuestra propia subjetividad es materia de estudio y reflexión junto con los participantes. Si bien los marcos de la investigación cualitativa integran la subjetividad de la investigadora en el proceso, la investigación artística no solo parte de esta subjetividad sino que se sostiene de la misma, en tanto el ejercicio artístico es un ejercicio creativo que parte del individuo y sus relaciones con otras y otros.

Es importante señalar que la investigación artística no busca necesariamente generar un producto para un potencial público, es en el proceso creativo y en el ejercicio escénico en donde se produce, recoge y analiza la información. En este sentido, los talleres de artes escénicas en el marco de esta investigación, son un fin en sí mismos, pero también son el medio para construir las reflexiones de las cuales hemos partido para generar conocimiento sobre la niñez, la diversidad funcional, la inclusión y las artes escénicas.

Luego de meses de cuarentena y teletrabajo, fue como una pequeña ventana desde la cual entraba luz. De pronto, a pesar de lo cansado que podía ser el día de trabajo, entrar y encontrarme con muchas niñas y niños dispuestos a jugar me recordaba por qué es tan importante para mí hacer teatro. Es porque queremos explorar todas las posibilidades con tan solo nuestro cuerpo y nuestra voz, y queremos que todas y todos descubran que también pueden hacerlo. Parecía increíble que esto se pudiera lograr a través de una pantalla, a pesar de estar físicamente bastante lejos. Por un momento el espacio escénico virtual nos permitía estar juntos en el aquí y en el ahora, y hasta que no lo experimenté, no me di cuenta cuánta falta me hacía.

Procedimiento

Desde que se recibió el pedido de la Fundación Teletón tuvimos una primera reunión entre los miembros de la Fundación, el Departamento de Artes Escénicas y la Dirección de Estudios de la Facultad de Artes Escénicas. Se coordinó generar un proyecto que involucre tanto a docentes del Departamento como a estudiantes de últimos años de la facultad, quienes tuvieron una experiencia pre-profesional como parte del proyecto. En el mes de octubre, se abrió una convocatoria desde el Departamento y fueron dos las docentes interesadas en participar del proyecto, junto con una pre-docente. Posteriormente, en enero del 2021 se hizo la convocatoria para practicantes y fueron seleccionadas tres estudiantes de las especialidades de Teatro, de Creación y Producción Escénica, quienes postularon enviando sus cartas de motivación y hojas de vida.

Con este equipo inicial se empezó con el diseño de la metodología del primer taller que denominamos “taller piloto”. Este consistió en ocho sesiones de dos veces por semana, a lo largo del mes de febrero. Con el objetivo de conocer nuestras motivaciones y armar una base común de pensamiento para el equipo, iniciamos preguntándonos sobre nuestra imagen de la niñez y de la niñez con discapacidad.

Cada integrante trajo a la mesa sus propias concepciones y creencias sobre las niñas y niños y partimos desde ahí con la discusión sobre lo que sería el enfoque metodológico del taller y su objetivo. Habiendo planteado el objetivo general, comenzamos con la revisión en conjunto de los casos de niñas y niños que asistieron al taller. El equipo de la Teletón envió un listado de participantes con sus respectivos diagnósticos e información adicional (videos “historias de vida”) que nos permitieron acercarnos y conocer un poco mejor a las niñas y los niños con quienes trabajamos. En ese momento pedimos a la Teletón una reunión con un terapeuta especialista que nos describió más sobre la condición de las niñas y los niños, y habló de cada una de ellas y ellos.

Al mismo tiempo comenzamos a pensar en una propuesta de estructura para las sesiones del taller, que se basaron en la exploración de conceptos básicos de las artes escénicas. Es así que en un primer momento planteamos que el programa piloto duraría ocho sesiones entre mediados de febrero y mediados de marzo. El taller se realizaría dos veces por semana y cada sesión duraría alrededor de una hora. Se planteó dividir los temas a explorar por semanas. Los temas propuestos al inicio, sobre la base de la experiencia que ofrecieron algunas docentes y estudiantes que habían o estaban trabajando con niños en ese momento, fueron: (1) la integración del grupo, (2) la imaginación, (3) el cuerpo, (4) la voz, (5) la creación de personajes, (6) trabajar con el texto de una escena, (7) crear desde la improvisación, (8) creaciones de autoría de las y los niños. En cuanto al acompañamiento, se acordó repartirnos en cada sesión las tareas de facilitadoras de los talleres e investigadoras observadoras. Es decir, el equipo intercambió roles de semana a semana para que cada quien tuviera la oportunidad de ofrecer dinámicas, para que las niñas y los niños pudiesen conocer y jugar con todas las miembros del grupo, para que vieran diferentes formas de ejecutar un mismo ejercicio, y para que hubiera más de una mirada observando y tomando apuntes sobre las sesiones. Para una descripción de lo que fue cada sesión ver anexo 1.

Luego de los talleres piloto, en mayo del 2021, iniciamos una segunda etapa de talleres. Esta vez, las sesiones fueron semanales y se incrementaron a once sesiones por taller. Se tuvo cuatro talleres en total divididos por edades. El primer grupo estaba compuesto por niñas y niños de 8 a 13 años; el segundo por niñas y niños de entre 7 a 12 años; el tercero de 13 a 19 años; y el cuarto, de 5 a 7 años. Las niñas y niños que participaron del taller piloto fueron redistribuidos entre el grupo 1 y 3, según sus edades. Las talleristas que iniciaron con el taller piloto se dividieron, también, conformando 4 sub-equipos y se abrió la convocatoria para dos estudiantes de la especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas, que se sumaron al equipo. Cada grupo incluyó, entonces, dos talleristas responsables, y en dos de los grupos participaban, además, las practicantes de la segunda convocatoria.

La planificación en esta segunda etapa se basó en la realizada en el piloto. Se tuvieron reuniones semanales de todo el equipo, donde se trabajó la programación de actividades según los hallazgos del taller piloto. Adicionalmente, los cuatro sub-equipos se reunieron para hacer las modificaciones necesarias a sus sesiones según las necesidades de las niñas y los niños de cada grupo. Por ejemplo, a continuación se muestra el diseño de base de la sesión 9 y las modificaciones realizadas para el grupo 1:

- Sesión de base diseñada con todo el equipo:

Semana 9 | Objetivo: Ejercitar la creatividad |

4:05 a 4:10 | Simón dice… |

4:10 a 4:15 | Juego de arquetipos |

4:15 a 4:35 | Presentar imágenes / ejemplo de los animales / dar tiempo … |

4:35 a 4:50 | Juego de animal inventado (pensar en diferentes características de animales que se unen en uno) |

4:50 a 5:00 | Despedida bailando |

- Sesión ajustada para el sub-grupo 1:

Semana 9 | Objetivo: Ejercitar la creatividad |

4:05 a 4:15 | Simón dice… |

4:15 a 4:35 | Juego de animal inventado (pensar en diferentes características de animales que se unen en uno) |

4:35 a 4:50 | Trabajo en grupos, creación de personajes |

4:50 a 5:00 | Despedida bailando |

Como se puede observar, el cambio comprendió la eliminación de dos dinámicas y se agregó una nueva. Esta nueva dinámica (trabajo en grupos, creación de personajes), comprendió que las y los participantes crearan un personaje de acuerdo a los intereses de cada uno.

La propuesta de esta actividad parte de la observación del interés de las y los participantes en la semana 8, en donde notamos su deseo por construir historias en conjunto y darle continuidad a través de las sesiones. El escuchar e incorporar la iniciativa propuesta por las mismas niñas y niños fortalecía la relación entre el equipo y las/los participantes se percibían acogidos y dueños del espacio de juego.

Resultados y reflexiones

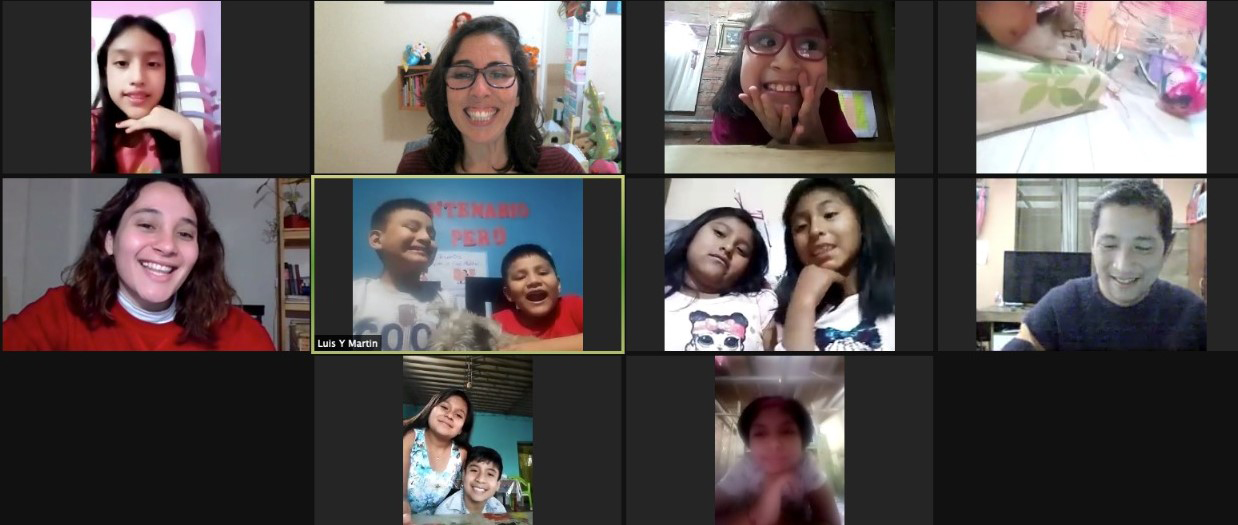

La invitación a crear talleres de artes escénicas para la comunidad de la Fundación Teletón ha resultado en la consolidación de una comunidad de aprendizaje que ahora comprende a una selección de niñas y niños de diferentes regiones del Perú, a las talleristas del Departamento y la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, a los miembros de la Clínica San Juan de Dios y de la Fundación Teletón que producen estos talleres y a las hermanas, hermanos, madres, padres, abuelas e incluso las primas y primos de las niñas y niños, que buscan activamente oportunidades para acompañar a sus familiares o tener un momento de presencia y juego a través del recuadro de Zoom. El lenguaje compartido es el de la creación artística, ofrecida a través de una serie de ejercicios pensados como juegos, que incentivan la participación de las niñas y niños, que estimulan su imaginación, que convocan las ganas de los adultos acompañantes a jugar y que sirven tanto como un medio para aprender acerca de su voz y cuerpo como para vincularse con su entorno, con sus circunstancias, con sus compañeras y compañeros y con sus propios gustos estéticos.

Es importante entonces, reconocer la mirada de la niña y el niño que construimos a lo largo de estas experiencias, y el rol que viene teniendo el juego, así como la virtualidad, en el impacto que estos talleres han tenido en nuestras expectativas de la vida en pandemia y pospandemia. Desde etapas iniciales del proyecto, concluimos que el equipo compartía una mirada de la niña o niño como una persona dispuesta a crear y aprender, una persona con múltiples maneras de expresarse y en la búsqueda genuina de encontrar los lenguajes para hacerlo, una persona que aprende a través del juego, en una etapa donde se manifiesta claramente la necesidad de aprender a reconocer y crear con sus emociones, una persona con el derecho a ejercer su voluntad y conocer el impacto que ejercer su voluntad tiene en su entorno y en sus relaciones. Estas personas necesitan de la compañía de adultos que generen interacciones de buena calidad, que se traducen en interacciones positivas, en donde las y los adultos le devuelven una mirada para ayudarlos a construirse una fuerte autoestima y sentido de pertenencia a través de un juego respetuoso, gracias a la mirada investigadora del docente o tallerista capaz de identificar la zona próxima de desarrollo apropiada para cada niña o niño. Estas ideas parten de la aproximación a los procesos de aprendizaje y de la enseñanza ofrecidos por la escuela del socioconstructivismo, una escuela con la que algunas talleristas y madres hemos trabajado en el pasado.

Al entrar en contacto con nosotras, la Teletón, mencionó que trabajaríamos con niñas y niños viviendo con discapacidades motoras. Nos explicaron que en los diagnósticos de las niñas y niños encontraríamos a la parálisis cerebral como la patología más frecuente; dentro de esta, a la parálisis cerebral atáxica, la espástica, la diplejía, hemiplejía, y hemiparesia. Los diagnósticos mencionados eran absolutamente nuevos para nosotras y, por tanto, además de pedir apoyo de especialistas de la Teletón, buscamos vincularnos con otros artistas que hubiesen trabajado con esta población. Con esta búsqueda confirmamos que nuestro impulso por querer acercarnos a las niñas y niños antes de definir el diseño de los talleres, nos llevaría en la dirección que buscábamos, la de crear una comunidad de aprendizaje interesada en aprender acerca de las expectativas, habilidades y anhelos de las niñas, niños y sus familiares.

Entre las preguntas que identificamos para nuestra contraparte en la Teletón estuvieron: ¿Cuál es la etapa de desarrollo motriz, emocional y cognitivo del niño? ¿Corresponde a la edad que tiene? ¿Qué actividades le motivan? ¿Qué actividades le son familiares? ¿Cómo describirían sus límites en términos de movimiento? ¿Cuáles son las recomendaciones de trabajo con cada una/uno según el terapeuta? En nuestro encuentro con el terapeuta, aprendimos que muchas de estas respuestas no eran relevantes para el desarrollo de nuestro taller, más bien, algunas de estas preguntas reflejaban la angustia de quienes aún no entendían la universalidad de las herramientas con las que contaban para enfrentar este reto por primera vez. Esto no quiere decir que las preguntas no fueran válidas, sino que no fueron las primeras que tuvimos que atender para viabilizar el proyecto piloto.

Aprendimos también acerca de las expectativas de la Fundación Teletón y de las madres y padres de las niñas y niños: nuestro taller venía a ofrecer una nueva opción frente a un espacio que se había ofrecido usualmente en los veranos para practicar deportes grupales. En ese sentido, las niñas y niños seleccionados para el proyecto piloto eran los que se mostraban usualmente más dispuestos a participar en actividades físicas, más dispuestas a tomar la iniciativa en nuevas experiencias, contaban con papás o mamás con quienes se podía guardar un diálogo fluido y de quienes se podría esperar un compromiso en cuanto a la participación en el taller. El único pedido en cuanto a diseño que recibimos fue el de pensar en ejercicios que las niñas y niños pudieran desarrollar de manera autónoma.

Acordamos entonces que era importante ofrecer un espacio diseñado especialmente para este aprendizaje, o más bien, para múltiples formas de aprendizaje, un espacio que las y los recibiera con juegos familiares y algunos juegos nuevos, seleccionados para acompañarlas/los en el proceso de descubrir su imaginación, voz, cuerpo, etc. Intercalamos con juegos nuevos y conocidos para el momento de la bienvenida o para calentar el cuerpo, tal como “Simón dice”, o usando memes o imágenes que uno encontraría en las redes que muchos de estos niños habían habitado durante varios meses. Estos ejercicios se intercalaban con un calentamiento nuevo llamado “ensalada de frutas”, en donde a través de diferentes gestos y movimientos representábamos diferentes frutas para nuestra ensalada. En esta canción, traducida de Peel Banana del inglés, las talleristas proponían algunas frutas con gestos para luego invitar a las niñas o niños a crear las suyas. Algunas niñas preferían volver a meter una de las frutas que les habíamos enseñado, otros preferían incorporar nuevas frutas, y otras preferían introducir nuevos ingredientes, como yogurt, chocolate, carne o lechuga. En una sesión de la segunda temporada, uno de nuestros participantes manifestó su descontento con la idea de meter ingredientes que no fueran frutas en la ensalada de frutas, a lo que abrimos un pequeño debate: ¿deberíamos cambiar el tipo de ensalada para que representara las ensaladas que este grupo solía hacer? ¿O deberíamos de ceñirnos todas y todos solo a incluir frutas?

Otro ejemplo de un ejercicio de bienvenida que funcionó muy bien fue el de mostrar una imagen con 10 caras distintas de oveja y preguntarles: “Cuéntame cómo te sientes del 1 al 10”. Basándose en las diferentes caras de este personaje, las niñas y niños buscaban maneras de replicar los gestos de la cara de la oveja. En algunos casos buscaban replicar la cara tal cual se veía en la imagen, en otros entendían el sentimiento que esa cara transmitía y emulaban el sentimiento en una versión que mejor los representara. Este ejercicio nos mostró sus preferencias estéticas, puso en evidencia aquello que ya sabíamos, que a toda edad el ser humano tiene preferencias estéticas y que al plasmar dichas preferencias en su entorno se construye la realidad en la que quiere vivir. Del mismo modo, el ejercicio nos mostraba qué tan dispuestos estaban para compartir su estado de ánimo ese día y para crear con el grupo. A medida que íbamos conociéndonos, podíamos notar la diferencia entre algunas decisiones guiadas por los niveles de confianza que sentían con el grupo de aquellas decisiones guiadas simplemente por su estado de ánimo, más allá de la sensibilidad del grupo.

Para nuestro equipo era importante que cada ejercicio elegido construya conceptos o experiencias en el cuerpo que nos permitieran elaborar, sobre el tema de la sesión, temas como la construcción de un ensamble, por ejemplo, o la improvisación de una escena. Para ello, debíamos incluir elementos de cada ejercicio, en un ejercicio final que fuese capaz de integrar todas las experiencias de la sesión. Entonces, siguiendo el ejemplo de la imagen de las ovejas, por ejemplo, podríamos entrar en un ejercicio como “Boom Chica Boom”, donde la tallerista a cargo marcaba un ritmo con estas palabras que las niñas y niños seguían para entrar en una dinámica de call and response (llamado y respuesta), que luego se repetía con diferentes “voces” como la de una oveja, por ejemplo. Luego de cantar “Boom Chica Boom” con voz de oveja, se le pidió a cada participante proponer una voz nueva; acá surgieron ideas como voz de robot, voz de abuela y voz de lechuga. Es muy lindo cuando algún participante sigue su imaginación sin frenarse. ¿Cómo hacemos una voz de lechuga?

¿Qué propuestas podemos construir? ¿Qué elementos de cada propuesta nos ayudan a sentir que la hemos logrado? Para el grupo que diseñaba las sesiones semana a semana, los ejercicios deberían de ofrecer múltiples maneras de que cada niña y niño encontrase la motivación para hacerlos, su propia diversión, y desde allí tener el sostén de sus compañeras y compañeros para los retos más abstractos o menos conocidos. Esto nos permitía afianzar la creación del ensamble, la comunidad de aprendizaje. Finalmente, encontramos al cierre de cada sesión ejercicios que nos permitieran integrar lo que habíamos aprendido en una creación individual o grupal que en la mayoría de casos se presentaba de manera sincrónica.

El programa piloto fue una experiencia significativa para dar rienda suelta a nuestra imaginación como diseñadoras y talleristas. Rápidamente vencimos el miedo a que algún ejercicio fuera difícil o no motivara a algunas de las niñas o niños, ya que el grupo seleccionado se mostró dispuesto a compartir su sensibilidad, su creatividad y sus opiniones abiertamente con el grupo. Fue un verdadero regalo ver que cada participante estaba feliz de tener la oportunidad de jugar y de encontrarse con las demás, y es precisamente esto lo que no habíamos previsto en nuestra planificación. Las niñas y niños se habían pasado meses esperando un espacio de juego grupal, ni las trabas en cuanto a la conectividad, ni el temor de enfrentarse a un grupo con personas nuevas parecían ser tan relevantes, como la voluntad que ellas y ellos ya tenían por reunirse para jugar.

Nos quedó clarísimo, luego de esa primera semana, que uno de los criterios más importantes para seleccionar los ejercicios del taller, sería qué logren divertirse en el contexto de la virtualidad. Esto nos llevó a un nuevo y feliz descubrimiento, que no solo sería divertido, sino absolutamente necesario, que probemos cada uno de los ejercicios, entre nosotras, en las sesiones de planificación. En las sesiones semanales grupales, traíamos las experiencias de sesiones anteriores y la observación registrada en nuestros apuntes. Con ello decidiríamos si haría falta repetir algún ejercicio, reforzar algún concepto, o seguir celebrando la habilidad del grupo para crear.

Es a través de estas sesiones que también compartimos lo que fuimos aprendiendo acerca de nuestros juegos y la virtualidad para que pudiesen ser material para enriquecer la experiencia de los demás grupos. Recordamos por ejemplo una sesión en la que todas construimos un personaje de un animal, y un niño plasmó el de un cocodrilo pegando su nariz debajo del borde inferior del recuadro de Zoom, de manera que solo se le vieran los ojos, como si fueran los ojos del cocodrilo saliendo del agua para buscar alguna presa. Fue una idea fantástica, fue una idea que nos recordó que era importante replantearse las características del espacio con el que podríamos jugar, y fue una idea que celebramos en nuestro compañero para luego compartir con el resto de sesiones.

Si bien la virtualidad nos mantuvo distanciados y encerrados en nuestras respectivas casas, nuestro deseo por jugar semana a semana y en grupo alimentó nuestra voluntad por encontrar opciones de juego dentro de las circunstancias. Es así que las niñas y niños a veces aprovechaban los implementos que tenían en casa para construir sus personajes, o aprovechaban estar en casa para invitar a otras personas importantes para ellos a la hora de jugar, como lo son sus hermanas y hermanos. También las docentes aprovechamos los implementos que teníamos en casa para generar personajes para algunas dinámicas. La resignificación de objetos, como vinchas, telas y palos, ocurrió orgánicamente en estas sesiones, lo cual se prestó para ayudarnos a pensar en personajes jorobados, con ojos de tamaños desiguales, con miradas intensas, con voces altas o gruesas e incluso con ritmos distintos que demostraban los alcances de la imaginación de cada participante.

Para mí, este proyecto ha sido una oportunidad de aprendizaje. He aprendido de las niñas y los niños. Aprendí a escucharlas y escucharlos atentamente, a estar presente durante las sesiones. También, que la pantalla no era solamente algo negativo, que es “lo único que nos queda”, sino que puede ser un lugar de encuentro para ellas y ellos, un momento en que veían a otras niñas y niños que ya conocían o que recién conocían a través de los talleres. Aprendí las cosas que las/los divertían, las que no; las que las/los motivaban y las aburridas. Empecé a entender cuándo ya estaban cansados y teníamos que terminar la clase. He aprendido también de sus familias. A veces, sin siquiera aparecer en la pantalla, notaba su presencia. Sus voces de ánimos a las niñas y los niños, su mirada y atenta compañía. He aprendido eso, el simple valor de la compañía.

Conclusiones

Como conclusiones quisiéramos mencionar la persistencia del juego como medio para la vinculación del niño y la niña con su comunidad, incluso si esta comunidad se crea de manera virtual y precisamente en un contexto en donde esta se convierte en la única opción de socialización durante el encierro. La voluntad de las niñas y niños por participar y pertenecer a un espacio comprometido con hacerlos jugar es clara y se sostiene del trabajo de la Fundación Teletón. Jugar genera aprendizajes, nos vincula y sostiene el espacio en que las artes escénicas se comparten.

Por otro lado, esta experiencia nos demuestra que no es necesaria la presencia de una especialista en el tema de discapacidad y niñez para implementar un taller de artes escénicas para niñas y niños que demuestran diversidad funcional. El diseño de las experiencias artísticas contienen una visión holística del ser humano, parte de una imagen que nos integra en nuestra diversidad y complejidad, requiere de una capacidad de abstracción a la que se puede acceder a través de más de un canal de expresión, permite al individuo la manifestación de sus preferencias estéticas, y con ello crea los vínculos para la empatía.

Finalmente, a través de esta experiencia hemos reconocido que la discapacidad se construye sobre todo en la mente de quien la observa desde afuera más que en la persona que convive con la misma. Durante el proceso de planificación de los talleres nos cuestionamos mucho sobre los ejercicios que las niñas y niños podrían o no llevar a cabo, procurando cuidarlos de la frustración del “no poder”. Sin embargo, nos dimos cuenta de que esa mirada guardaba un prejuicio inconsciente de aquello que nosotras consideramos e imaginamos sobre sus capacidades, lo cual limitaba de antemano las actividades que proponíamos. Frente a ello, comenzamos a llevar ejercicios al taller evitando cualquier tipo de prejuicio, y al ponerlo a prueba, fue grato descubrir que las niñas y niños lo llevaban a cabo a su manera, se tomaban su tiempo y lo realizaban con la mayor libertad posible.

ANEXOS

Anexo 1: Planificación del taller piloto

Semana 1:

Sesión 1: En esta sesión, se tuvieron tres objetivos: (1) conocernos, (2) conocer el espacio virtual y (3) crear vínculos entre el grupo. Iniciamos con la presentación de las talleristas, luego, se tomó el bloque de ejercicios para saludarnos y conocernos entre todas y todos. Después, utilizamos diferentesdinámicas para presentarnos como “pelotita quema” o “nombre, gesto y sonido”, en que se pedía a las niñas y niños presentarse mediante juegos. Cerramos con una despedida cantando.

Sesión 2: Esta sesión, persiguiendo el mismo objetivo de la semana 1, trató de seguir construyendo vínculos entre las y los participantes. Empezamos saludándonos con distintas partes del cuerpo. Luego, se enseñó la canción “Los instrumentos del actor” para empezar a usar la voz e introducir los principios de trabajo del taller. También, usamos ejercicios de gesticulación para el uso de la musculatura de la cara como “león y limón” en que las y los niños pasaban de rugir a expresar el sabor ácido con sus caras.

Semana 2:

Sesiones 3 y 4: El objetivo de esta semana fue conocer las imágenes que podíamos visitar con el cuerpo. Comenzamos con la canción “Me fui al doctor”, en que las niñas y niños jugaban con diferentes sonidos y gestos, como calentamiento. A partir de esta sesión empezamos a utilizar la función de sección de grupos de la plataforma “zoom” para poder agrupar a los participantes en salas de ensayo. Luego, mostramos imágenes de animales fantásticos (ilustraciones de animales compuestos por una parte de un animal y otra de otro; por ejemplo, un elefante cuyas orejas eran alas de mariposa, o un animal con cuerpo de caballo pero cabeza de pato). Preguntamos a las niñas y los niños por sus animales favoritos y a continuación, los invitamos a pensar en relación a ellos: qué comen estos animales fantásticos, cómo duermen, qué sonidos hacen. Las y los invitamos a gesticular como estos animales. Luego, nos despedimos bailando. En la sesión 3 y 4 el ejercicio principal fue el de los animales fantásticos. La sesión 3 sirvió para introducir el ejercicio y en la 4 pudimos finalizarlo.

Semana 3:

Sesión 5: Durante las sesiones de la semana 3 se tuvo por objetivo conocer las imágenes que podíamos visitar con la voz. Iniciamos con un saludo para luego continuar con la canción de los instrumentos del actor. Luego, continuamos con la dinámica de los caramelos mediante la cual descubrieron una nueva forma de calentamiento a través del juego. En este ejercicio imaginaban el sabor de un caramelo y según el sabor (ácido, dulce, picante, etc) realizaban movimientos y muecas que les permitieron estirar y calentar el rostro para las siguientes actividades. Durante el ejercicio del globo y sus variaciones continuamos trabajando la respiración y la voz. Antes de concluir la sesión, realizamos el ejercicio del conductor de la voz, en la que íbamos modulando el sonido emitido, desde graves hasta agudos. Cerramos con una despedida bailando.

Sesión 6: En esta sesión, que mantuvo el mismo objetivo de la anterior, se realizó el calentamiento general con la dinámica de la ensalada loca. En esta dinámica se abrió el espacio para la imaginación (¿qué vamos a ir sumando a esta ensalada?) y el movimiento, pues cada ingrediente de esta ensalada viene acompañado de movimientos que van construyendo una canción. Asimismo, se realizó calentamiento de voz con una dinámica de respiración, el calentamiento y gesticulación con la dinámica de los caramelos y para trabajar la modulación de la voz y el control del aire y respiración, hicimos la dinámica de “Fi, Fai, Fom, Fo, carne humana huelo yo”, que buscaba ejercitar los resonadores en el cuerpo, desde pequeñas líneas que decían distintos personajes: “soy un ogro, ho, ho, carne humana huelo yooooo” (voz sostenida desde el abdomen), “soy el rey/la reina y aquí les muestro todos mis territorios” (desde los resonadores del pecho), “soy un príncipe/una princesa y vengo a matar al dragón” (desde la garganta), “soy una bruja y he venido a comerme a todos ustedes, ñec ñec ñec” (voz nasal), y finalmente “soy el búho y veo toda esta historia desde lo altooooo” (desde los resonadores de la cabeza). Para terminar, se separó al grupo en dos salas para trabajar escenas breves con un pequeño guión y distintas voces, en un primer intento por introducir el tema de los personajes.

Semana 4:

Sesión 7: En esta semana se continuó con la idea de conocer las imágenes que podemos visitar con la voz y con el cuerpo, además de generar un cierre a la experiencia. Iniciamos con el ejercicio “ensalada loca” como calentamiento veloz del cuerpo y “notas locas” como calentamiento de voz.

Sesión 8: En esta sesión se reforzaron ejercicios trabajados en las sesiones anteriores. Iniciamos mostrando el video editado por las talleristas de todas las niñas y los niños cantando los instrumentos del actor. Luego se reforzó el ejercicio notas locas, trabajado en la sesión anterior, para después calentar la voz con la canción “Boom, chica, boom”, que nos ayudó a calentar el rostro para poder desarrollar una buena gesticulación, así como preparar nuestros resonadores y calentar nuestras cuerdas vocales. Después de esto presentamos el ejercicio Hippo Poo, que consistió en organizar a las niñas y niños en pequeños grupos de 3 participantes para que elijan un producto inventado por ellos y desarrollen un comercial mediante el cual venderían el producto. Se culminó con la muestra de sus anuncios publicitarios, creando un nombre del producto, un jingle para el comercial y un slogan que explique para qué sirve, buscando así desarrollar la creatividad de las niñas y niños. Finalmente, tuvimos un pequeño conversatorio para hablar acerca de lo que más nos gustó durante el taller y por qué, y culminamos las sesiones con una despedida pidiendo una palabra a cada niña y niño que retrate su experiencia y lo que se llevó de las sesiones.

PILOTO

Semana 1

Objetivos:

- Conocernos

- Conocer este espacio virtual y sus opciones

- Crear un vínculo entre el grupo

HORA | MIÉRCOLES |

4:00 a 4:05 | Presentación de talleristas |

4:05 a 4:10 | Dinámica para saludarnos de diferentes maneras |

4:10 a 4:20 | Juego “La pelotita quema”: presentación de nuestras compañeras y compañeros |

4:20 a 4:25 | Juego “Llegué a la fiesta y traje…”: recordando nuestros nombres |

4:25 a 4:35 | Juego “Nombre gesto y sonido”: todas y todos repetimos la propuesta del resto |

4:35 a 4:40 | Despedida |

HORA | VIERNES |

4:00 a 4:05 | Juego libre con nuestro cuerpo |

4:05 a 4:10 | Introducción a la canción “Los instrumentos del actor” |

4:10 a 4:15 | Juegos con la voz |

4:15 a 4:20 | Dinámica “León y limón” |

4:20 a 4:30 | Dinámica “Nombre gesto y sonido: todas y todos repetimos la propuesta del resto |

4:30 a 4:40 | Despedida |

Semana 2

Objetivos:

- Conocer las imágenes que podemos visitar con el cuerpo

HORA | MIÉRCOLES |

4:00 a 4:05 | Saludo y calentamiento con la dinámica “Me fui al doctor” |

4:05 a 4:10 | Canción “Los instrumentos del actor” |

4:10 a 4:20 | Separar en breakout rooms |

4:20 a 4:25 | Dinámica del cardumen y espejo |

4:25 a 4:35 | Introducción a la dinámica “animal fantástico” |

4:35 a 4:40 | Despedida bailando |

HORA | VIERNES |

4:00 a 4:15 | Saludo y calentamiento |

4:15 a 4:20 | Canción “Los instrumentos del actor” |

4:20 a 4:23 | Separar en breakout rooms |

4:23 a 4:38 | Dinámica “animal fantástico”: pensamos en diferentes características de animales que se unen en uno |

4:38 a 4:40 | Despedida bailando |

Semana 3

Objetivos:

- Conocer las imágenes que podemos visitar con la voz

HORA | MIÉRCOLES |

4:10 a 4:20 | Saludo y calentamiento con la dinámica “Los instrumentos del actor” |

4:20 a 4:22 | Separar en breakout rooms |

4:23 a 4:27 | Calentamiento gestual con el juego del caramelo |

4:27 a 4:32 | Ejercicios de respiración: globo y variaciones |

4:32 a 4:40 | Introducción a la dinámica “conductor de TV” y “Bugs Bunny” |

4:40 a 4:42 | Despedida bailando |

HORA | VIERNES |

4:10 a 4:20 | Saludo y calentamiento con la dinámica “ensalada loca” |

4:20 a 4:25 | Ejercicios de respiración y calentamiento gestual con el juego del caramelo |

4:25 a 4:35 | Exploración de los resonadores con la dinámica “fi fai fom fo” |

4:35 a 4:37 | Separar en breakout rooms |

4:37 a 4:50 | Exploraciones con la voz: micro escenas con personajes creados a través de la voz |

4:50 a 4:52 | Despedida con dinámica “Los instrumentos del actor” |

Semana 4

Objetivos:

- Conocer las imágenes que podemos visitar con el cuerpo y la voz

HORA | MIÉRCOLES |

4:10 a 4:20 | Saludo y calentamiento con la dinámica “ensalada loca” |

4:20 a 4:22 | Dinámica “notas locas”: calentamiento de voz con piano |

4:23 a 4:27 | Explicación del ejercicio de la escena con texto corto |

4:27 a 4:29 | Separar en breakout rooms por tríos |

4:29 a 4:50 | Acompañamiento de cada trío en el ensayo de su escena |

4:50 a 4:52 | Regreso a la sala general |

4:52 a 5:12 | Muestra de escenas |

5:12 a 5:15 | Introducción a la dinámica “comercial de TV”. Tarea: traer ideas para la próxima clase |

5:15 a 5:20 | Despedida bailando |

HORA | VIERNES |

4:10 a 4:20 | Muestra del video grupal de la dinámica “Los instrumentos del actor” |

4:20 a 4:25 | Dinámica “notas locas”: calentamiento de voz con piano |

4:25 a 4:30 | Dinámica “Boom chica boom”: calentamiento de voz |

4:30 a 4:35 | Ejemplo de la dinámica “comercial de TV” usando de ejemplo “El champú Hippo Poo” |

4:35 a 4:37 | Separar en breakout rooms por tríos |

4:48 a 5:13 | Acompañamiento a cada trío en el ensayo de su comercial de TV |

5:14 a 5:20 | Muestra comercial de cada trío |

5:20 a 5:30 | Conversación acerca de lo que más no gustó y por qué |

5:30 a 5:40 | Hasta luego: una palabra por cada participante para terminar la experiencia |

Anexo 2: Planificación de los talleres regulares

Semana 1

Objetivos:

- Conocernos

- Conocer este espacio virtual y sus opciones

- Crear un vínculo entre el grupo

HORA | DINÁMICAS |

4:00 a 4:05 | Presentación de talleristas |

4:05 a 4:10 | Dinámica para saludarnos de diferentes maneras |

4:10 a 4:20 | Juego “el buen viento sopla” |

4:20 a 4:25 | Juego “name game”: decir nuestro nombre y por qué nos lo pusieron |

4:25 a 4:35 | Juego “nombre gesto y sonido”: todas y todos repetimos la propuesta del resto |

4:35 a 4:40 | Despedida |

Semana 2

Objetivos:

- Crear ensamble

HORA | DINÁMICAS |

4:00 a 4:05 | Nos saludamos entre todas y todos. Dinámica “¿cómo nos sentimos hoy?”: uso de imágenes y memes. |

4:05 a 4:10 | Dinámica para saludarnos de diferentes maneras |

4:10 a 4:20 | Juego “el buen viento sopla” |

4:20 a 4:25 | Juego “name game”: decir nuestro nombre y por qué nos lo pusieron |

4:25 a 4:35 | Juego “nombre gesto y sonido”: todas y todos repetimos la propuesta del resto |

4:35 a 4:40 | Despedida |

Marycielo Andamayo

Pontificia Universidad Católica del Perú

Es estudiante de último ciclo de la Especialidad de Creación y Producción de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Asimismo, estudió dos años de la carrera de Canto Popular en la especialidad de Música de la PUCP. Es deportista calificada de la PUCP en la disciplina de natación. Actualmente se encuentra en la etapa final de su tesis titulada Taller de canto como medio para generar una experiencia significativa en el vínculo de adolescentes con Síndrome de Down y sus padres. En el ámbito laboral se encuentra dictando talleres de canto para niños y niñas con y sin discapacidad, y de artes escénicas para niños y niñas de la fundación Teletón. Además, es parte del equipo de producción del XXI Festival Saliendo de la Caja.

Mónica Risi

Pontificia Universidad Católica del Perú

Es actriz, coach de actuación para niñas y niños, gestora cultural y docente universitaria. Ha sido general manager de Compagnia de Colombari y encargada de Desarrollo para White Wave Young Soon Dance Co, en Nueva York. En Lima, ha sido la encargada de alianzas para el programa educativo Transforma (de La Casa Amarilla), encargada de Comunicaciones para la Dirección de los Elencos Nacionales del MINCU y co-productora para El Arcoíris en las manos de Imaginario Colectivo. Como actriz ha trabajado para Bloomsburg Theater Ensemble (PA), The Civilians (NY), New Stage Theater Company (NY), Teatro La Plaza (Perú), entre otros. Cuenta con una maestría en actuación (MFA) del Actors Studio Drama School at The New School de Nueva York y es bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú.

Alejandra Vieira Aliaga

Pontificia Universidad Católica del Perú

Es bachiller en Comunicaciones con especialidad en Artes Escénicas por la PUCP, actualmente se encuentra cursando la maestría en Estudios Culturales en la misma casa de estudios. Desde 2018, es miembro del Lincoln Center Theater Directors Lab, en Nueva York, programa para el cual fue seleccionada junto con 70 jóvenes directores de diversos países del mundo. Se desempeña también como gestora, pre-docente y asistente de investigación en artes escénicas.

Lucia Ginocchio

Pontificia Universidad Católica del Perú

Es magíster en Arte y Diseño en la educación por la University College London (UCL), licenciada en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y bachiller en Artes Escénicas con mención en Danza por la misma universidad. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación en educación, artes escénicas y espacios culturales. Es docente a tiempo completo del Departamento de Artes Escénicas, de la especialidad de Danza, y profesora de la Diplomatura de Pedagogía en Danza y Artes del Movimiento. Actualmente se desempeña como directora de estudios de la Facultad de Artes Escénicas.

Raffaella Cuneo

Pontificia Universidad Católica del Perú

Estudia Teatro en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, desde el 2017. A la par, ha tomado talleres nacionales e internacionales de expresión corporal y vocal, improvisación y viewpoints. Dentro de sus trabajos más recientes se encuentra el cortometraje DAFO Herencia clandestina, la serie animada web de Innóvate Perú Ana y el COVID-19, el montaje virtual Haciendo Lorca, dirigido por Alberto Ísola y los talleres de artes escénicas para las niñas y niños de la Fundación Teletón.

Lucía del Mar Zegarra

Pontificia Universidad Católica del Perú

Es estudiante de la especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Trabaja como tallerista y asistente de docencia con la primera infancia desde los 16 años por medio del arte y el juego. En tiempos de pandemia co-creó y co-produjo una experiencia interactiva teatral infantil por medio de la virtualidad: Viajantes. Es una ferviente creyente de que el arte es el idioma intrínseco del niñe, es su manera de comprender y apropiarse del mundo desde sus capacidades. Actualmente trabaja como comunicadora del multiespacio María Fux, en Buenos Aires, y como tallerista investigadora en los espacios artísticos generados por la PUCP y la Fundación Teletón para su comunidad.

Stephany Moreno

Pontificia Universidad Católica del Perú

Es egresada de la especialidad de teatro de la FARES-PUCP, cuenta con experiencia en actuación en teatro, proyectos audiovisuales, conducción y locuciones institucionales. Además de experiencia realizando talleres de expresión e interacción con el público, ha realizado los talleres de teatro “conectándonos” dirigido a alumnas y alumnos de primer ciclo de estudios generales de la PUCP. También es ganadora del fondo extraordinario de apoyo a la investigación para tesis de licenciatura de los estudiantes de la PUCP con el tema: El teatro como experiencia y espacio para la generación de lazos y soporte social entre pares al inicio de la etapa universitaria a distancia.